MENGGUGAT PENDIDIKAN AKUNTANSI INDONESIA:

PRO NEOLIBERAL ATAU PANCASILA?

Oleh: Aji Dedi Mulawarman – JAFEB UB

Artikel pernah dipresentasikan pada Konferensi Nasional Pendidikan Akuntansi Indonesia, IAI dan JAFEB UB, Malang, 18-20 April 2012

POINTERS: Standar Pendidikan Akuntansi Indonesia (SPAI) yang akan menjadi dasar pijakan pembentukan kurikulum, bahan ajar, standar kompetensi, kompetensi dasar, outcome peserta didik serta kriteria dosen dari Pendidikan Akuntansi nasional ke depan, apabila memang tetap berpatokan pada International Education Standards (IES) dan masih memiliki ruang untuk masuknya nilai-nilai nasionalisme dan ekonomi kerakyatan serta Pancasila, maupun keseimbangan nilai materi-sosial-lingkungan serta keseimbangan kecerdasan akal-nurani-spiritual, mengapa tidak SPAI didesain sesuai kepentingan nasional tanpa meninggalkan interaksi global? Tetapi, sebaliknya, apabila IES tidak dapat dijadikan dasar, ya sekalian saja ditolak dan SPAI harus berani melakukan perubahan mendasar, yaitu SPAI pro rakyat, pro Pancasila dan bukannya SPAI ala Komprador. Mengapa Indonesia sebagai negara besar hanya bisa menjadi the follower dan tidak dapat sebagai the trend setter? Jawabannya hanya kemauan dan nasionalisme sebagai bangsa besar berjiwa besar, bukannya bangsa besar berpasar besar :).

Abstract: Indonesian Accounting Education: Pro Neoliberal or Pancasila? This article aims to construct the Indonesian Accounting Education Concept with the Pancasila spirit. Education accounting for now is still oriented to the Neoliberal learning model that prioritizes in ratio and self interest. It is time for Accounting education to filter “accountability” and “information” People-Based Economic with homo economicus-socius-religious values. The logical consequences of the learning model must prioritize the accounting material that contains two ways, first, it must be placed on the situation of the Indonesian adaptive-ethical-critical-creative-intuitive value. Second, education must be carried out by promoting the values of Divinity, Humanity, Unity, which lead to democratic social justice for all people of Indonesia. To ensure the continuity of the direction of accounting education, a new course namely The Indonesian Accounting is needed.

Abstrak: Pendidikan Akuntansi Indonesia: Pro Neoliberal Atau Pancasila? Artikel ini bertujuan menggagas Konsep Pendidikan Akuntansi Indonesia berjiwa Pancasila. Pendidikan akuntansi selama ini masih berorientasi Neoliberal dengan pembelajaran yang mengutamakan rasio dan self interest. Pendidikan Akuntansi saatnya membuat filter “akuntabilitas” dan “informasi” Ekonomi Kerakyatan bernilai homo economicus-socius-religius. Konsekuensi logisnya model pembelajaran harus mengedepankan materi akuntansi yang memuat dua arah, pertama, diletakkan pada situasi ke-Indonesia-an bernilai adaptif-etis-kritis-intuitif-kreatif. Kedua, pendidikan harus dijalankan dengan mengedepankan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokratis yang berujung keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk menjamin keberlangsungan arah pendidikan akuntansi diperlukan mata kuliah baru, Akuntansi Ke-Indonesia-an.

Kata kunci: Pendidikan Akuntansi berjiwa Pancasila, Ekonomi Kerakyatan, Adaptif-Etis-Kritis-Intuitif-Kreatif, Akuntansi Ke-Indonesia-an

Pembudayaan Pancasila bersifat wajib bagi:… (4) seluruh warga negara yang dilakukan metode edukasi dalam arti luas, kontekstual, inovatif, partisipasi aktif, yang berakar pada kearifan lokal dan budaya nasional, sejak dari PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) sampai perguruan tinggi, di lingkungan keluarga, dan masyarakat.

(Deklarasi Surabaya Kongres Pancasila III – 1 Juni 2011)

1. PENDAHULUAN – PENDIDIKAN AKUNTANSI LIBERAL

Artikel ini mencoba untuk mendudukkan kembali keluhuran jati diri kebangsaan Indonesia, penuh religiusitas serta berbasis ekonomi kerakyatan, Pancasila, sebagai orientasi, nilai dan “ruh” konsep pendidikan akuntansi. Mendudukkan kembali jati diri nasional sudah tidak dapat ditawar dan diakomodasi dalam koridor (yang katanya memiliki nilai) universal dari globalisasi di ranah (ekonomi dan) akuntansi berbasis pasar seperti yang dijalankan dan menjadi kesepakatan nasional, yaitu akuntansi berbasis IFRS (International Financial Reporting Standards).

Kenyataan sejarah dan sosiologis memang telah (dan sejak awalnya) menggiring akuntansi nasional kita pada logos (pusat) atau core datum liberalisasi ekonomi dan bisnis berbasis pasar dengan menggeser nilai-nilai jati diri bangsa pada pinggirian logos atau peripheral values atau disebut Mulawarman (2010) peripheral datum. Selama ini regulasi-regulasi akuntansi atas nama IAI di Indonesia menurut Mulawarman (2010) adalah sebagai subordinat AICPA (American Institute of Certified of Public Accountants) di masa lalu (dengan produk regulasinya SAK atau Standar Akuntansi Keuangan yang setali tiga uang dengan FASB) dan IASB (International Accounting Standard Boards) di masa sekarang (dengan produk regulasinya IFRS (International Financial Reporting Standards). Baik AICPA maupun IASB merupakan regulator akuntansi yang hampir semua boards-nya didominasi The Big Four dan memiliki ketergantungan ekonomi pada MNC’s. Di ranah pendidikan, yang muncul adalah standar pendidikan harus merujuk pada IAESB (International Accounting Education Standard Board).

Globalisasi dan universalitas akuntansi IFRS pro pasar seharusnya bukanlah tujuan utama. Model regulasi model seperti ini tidak dapat lagi dilanjutkan. Akuntansi IFRS dan standar pendidikan IAESB dapat diterima, selama bersesuaian dengan nilai-nilai dan jati diri bangsa, yaitu Pancasila. Bukan sebaliknya. Apabila sebaliknya yang terjadi, menjadi benar serta perlulah saatnya, seperti dikatakan Soekarno ketika melihat “penjarahan” maupun “dominasi” Multinational Company’s plus negara Barat, Go To Hell with Your Aids. Dalam konteks akuntansi, maka dapat penulis gunakan: Go to Hell with your IFRS.

Pendidikan akuntansi di Indonesia bahkan sudah sejak lama tidak memiliki “ruh” Pancasila di seluruh filosofi, konsep, teori, praktik, serta outcome profesionalitas akuntannya. Kalaupun Pancasila tetap diajarkan di jurusan Akuntansi di seluruh perguruan tinggi Indonesia, itupun hanyalah simbolisasi dan “basa-basi” politik kurikulum saja, sebagai pemanis dan bukannya sebagai kewajiban, apalagi kesadaran ber-Pancasila. Hal ini merupakan dampak kebijakan negara melalui Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang tidak memberikan kepastian dan kewajiban pentingnya Pancasila sebagai “ruh” pendidikan akuntansi.

Mengapa hal ini terjadi? Karena menurut Mulawarman (2008) sistem pendidikan saat ini telah lepas dari realitas masyarakat Indonesia dan dibawa langsung dari “dunia lain” (baca: Barat) yang memiliki nilai-nilai Indonesia sendiri tanpa kodifikasi dan penyesuaian yang signifikan. Akuntansi merupakan produk yang dibangun dari nilai-nilai masyarakat dimana akuntansi dan sistem akuntansi dikembangkan (lihat misalnya Hines 1989; Morgan 1989; Mulawarman 2006 dan banyak lainnya). Akuntansi dan sistem pendidikan akuntansi menurut Mulawarman (2008) memang membawa values (nilai-nilai) “sekularisasi” yang memiliki ciri utama self-interest, menekankan bottom line laba dan hanya mengakui realitas yang tercandra (materialistik).

Konsekuensi nilai sekuler, lanjut Mulawarman (2008) telah mengarahkan pendidikan akuntansi dalam desain ”perangkap hegemoni korporasi” (Mayper et.al. 2005) serta diarahkan untuk “mengisi” peserta didik dalam memahami kepentingan ekonomi (Amernic dan Craig 2004). Kondisi yang berlangsung lama ini kemudian menjadi “dogma” akuntansi yang “universal” dan dilihat sebagai evolusi pendekatan ekonomi positivistik (Truan dan Hughes 2003).

Pandangan pembelajaran yang dijalankan di Indonesiapun menurut Mulawarman (2008) masih berdasarkan konsepsi pembelajaran reproductive view of learning dan kurang menggunakan konsep constructive view of learning (Byrne dan Flood 2004). Pandangan pembelajaran seperti ini menyebabkan mahasiswa tidak dapat menyelesaikan masalah-masalah kontekstual dan selalu berubah-ubah. Dampaknya, pendidikan akuntansi tidak melihat pentingnya membekali mahasiswa menjadi pionir-pionir pemberdayaan masyarakat. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang asing dengan lingkungannya. Asing dengan sistem Ekonomi Kerakyatan sebagai simbol Ekonomi Pancasila. Pendidikan akuntan lebih akrab dengan dunia bisnis yang bergelimang peredaran dana ratusan miliar per hari di pasar modal.

Mulawarman (2008) kemudian mengusulkan Hyperview of learning (HoLe). HoLe merupakan proses pembelajaran yang saling terjalin berkelindan satu sama lain, berorientasi pada penggalian terstruktur, integral dan atau sinergis berkenan aspek kecerdesan akal/kuantitatif (guna meningkatkan pengetahuan memorization, dan akuisisi fakta serta prosedur yang dapat dipergunakan dalam praktik), dan integratif/kualitatif (abstraksi makna dan proses interpretasi yang bertujuan memahami realitas) melalui proses mental-spiritua (kesadaran diri melalui proses intuitif dan aktivitas ketundukan spiritual) sebagai proses pembebasan sekaligus pencerahan. Tujuan akhirnya, diharapkan mahasiswa mampu menjadi diri seutuhnya, change as a person dan memiliki pengetahuan akuntansi yang selalu melakukan proses pencerahan dan emansipasi di lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan perlu dilakukan internalisasi nilai-nilai jati diri Pancasila dalam pendidikan akuntansi di Indonesia saat ini. Pertanyaannya, bagaimana bentuk dan konsep dan model pendidikan akuntansi kita yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Apakah memang HoLe dapat memberikan jalan bagi pemecahan masalah kesenjangan dan keresahan yang selama ini terjadi, Pancasila hanya sebagai simbol dan kenyataan yang terjadi adalah akuntansi kita tetap berjalan di “rel” liberalisme?

2. JALAN REMANG-REMANG PANCASILA DI PERGURUAN TINGGI

Menurut Mulawarman (2010) liberalisme yang sekarang berevolusi menjadi neoliberalisme dan telah merambah Indonesia, mulai dari kebijakan sampai aksi konkritnya, tidak bersesuaian dengan kepentingan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari pandangan Nugroho (2001) dalam Mulawarman (2010) mengenai faham liberal, yang menurutnya lebih mempertahankan hak-hak individu dan cenderung menegasikan bahwa privat sphere memiliki konsekuensi publik sphere. Bahkan lembaga intermediasi (seperti lembaga keagamaan, lembaga sosial-ekonomi termasuk koperasi) cenderung dipertentangkan bahkan digiring menjadi area privat sphere.

Nugroho (2001) seperti dikutip Mulawarman (2010) menegaskan bahwa ekonomi rakyat yang sejatinya menjadi pola bebas substansi intermediasi serta dikotomi private sphere dan public sphere, seperti Koperasi, malah menjadi representasi kooptasi globalisasi dan neoliberalisme dan secara tidak sadar mematikan dirinya sendiri perlahan-lahan. Padahal ekonomi kerakyatan menurut Mubyarto (2002) bukanlah kooptasi dan pengerdilan usaha mayoritas rakyat Indonesia, tetapi merupakan kegiatan produksi dan konsumsi yang dilakukan oleh semua dan untuk warga masyarakat, sedangkan pengelolaannya dibawah pimpinan dan pengawasan anggota masyarakat (Mulawarman 2010).

Usulan Arif (1995) dalam Mulawarman (2010) bahwa untuk memperbaiki ekonomi nasional adalah dengan cara reformasi sosial yang mendasar, “an effective development state”. “An effective development state” merupakan elit kekuasaan yang bersifat dan berperilaku; (1) bebas kepentingan kecuali kepentingan rakyat, (2) bebas godaan memperkaya diri sendiri dan keluarga dengan menggunakan kekuasaan yang dipegangnya, (3) mengatur ideologi politik pro rakyat banyak, pro keadilan, anti penindasan, anti feodalisme, nepotisme dan despotisme, menjunjung tinggi integritas, menghargai kerja nyata dan “committed” terhadap emansipasi kemanusiaan, (4) tidak melaksanakan pemerintahan negara sebagai “soft state”, pemerintahan yang lemah dan tidak berani melaksanakan tindakan hukum terhadap segala bentuk penyimpangan penghambat proses transformasi sosial hakiki.

Berdasarkan hal tersebut Mulawarman (2010) mengusulkan bentuk ideal akuntansi Indonesia yang pro pemberdayaan dan penguatan ekonomi rakyat? Akuntansi harus mulai dibangun bukan dari basis “materialism and anthropocentric oriented”. Artinya, bentuk akuntansi Indonesia ke depan bukan hanya transfer knowledge, tetapi juga merupakan bentuk transfer value akuntansi dan pembentukan profesionalitas akuntan yang tidak terbatas pada materialitas, egoistik baik pribadi maupun kelompok. Pemberdayaan holistik baik materialitas, egoisme diri, sosial harus dikembangkan dan diperluas lebih jauh. Bahkan harusnya juga melampaui itu semua, berbasis pada Pancasila sejati dan UUD 1945. Ketika kita merujuk sumber dari segala sumber hukum Indonesia, Pancasila, maka kita tidak dapat membacanya sepenggal-penggal. Ketika kita mendeteksi akuntansi sebagai bagian dari ekonomi, maka merancang akuntansi bisa saja hanya bersumber pada sila ke lima Pancasia (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia). Menggagas akuntansi haruslah bertumpu pada seluruh sila Pancasila. Utuhan lima sila Pancasila adalah bentuk kesatuan sifat kedirian manusia Indonesia (sila kedua), kemasyarakatan (keempat) dan nilai Ketuhanannya (sila pertama) yang terekat dalam persatuan (sila ketiga). Sifat holistik inilah yang harus melekat pada internalisasi akuntansi Keindonesiaan.

Tetapi pertanyaan lanjutannya adalah, mengapa akuntansi kita tidak seperti itu? Apakah ada yang salah dalam pendidikan kita, pendidikan akuntansi kita? Apakah memang benar kesalahan mendasar yang menyebabkannya adalah proses transfer nilai-nilai Pancasila dalam sistem pendidikan dan kurikulum akuntansi serta model pembelajarannya “termarjinalkan” oleh substansi Western Values?

Pertanyaan di atas ternyata tidak mengada-ada dan bukan merupakan masalah akut di dunia akuntansi saja. Berbagai kalangan terutama akademisi, politisi dan budayawan di tanah air kita tercinta saat ini masih mengalami kegalauan intelektual, tekanan moral kesejarahan maupun keterjebakan epistemologis yang sangat meresahkan, berkenaan kedudukan Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara dan pandangan hidup kebangsaan bagaikan “menara gading” yang tak punya legitimasi peran aksiologis maupun ontologis apalagi human naturing ketika serangan epistemologis liberalisme/neoliberalisme telah menusuk langsung ke jantung pola pikir keilmuan nasional kita.

Kegalauan dapat dilihat dari hasil rumusan Kongres Pancasila III tanggal 1 Juni 2011 yang biasa disebut Deklarasi Surabaya seperti penulis tampilkan di atas. Kegalauan komunal tersebut merupakan refleksi yang dirasakan dan terkoneksi dengan hadirnya kebijakan negara yang ambigu, antara normativitas Pancasila sebagai simbol negara dan realitas praktik berbangsa dan bernegara sampai pendekatan pendidikan yang hampir seluruh lini telah menggunakan kerangka berpikir liberalisme/neoliberalisme.

Lebih fokus pada Pendidikan, Simposium memperingati hari lahirnya Pancasila yang diselenggarakan Universitas Gajah Mada – Lemhanas – LIPI tanggal 14-15 Agustus 2006 bahkan disebutkan:

”Keberadaan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas sudah tidak mewajibkan lagi Pendidikan Pancasila merupakan bagian tak terpisahkan dari proses “colonization of the mind” bangsa Indonesia oleh kebudayaan asing yang mengambil manfaat dari euforia reformasi dan membawa pendidikan bangsa Indonesia semakin ”salah asuhan”. Pendidikan di Indonesia semakin lebih menghayati paradigma ilmu milik budaya bangsa lain. Setelah dilakukan diskusi selama dua hari Simposium kemudian menyimpulkan bahwa hal itu terjadi karena keberhasilan penetrasi global neoliberal yang semakin gencar khususnya setelah berakhirnya ”perang dingin”. Oleh sebab itu peserta sepakat untuk dilakukan revitalisasi dan reaktualisasi Pancasila”. (Effendy, Nasikun, 2006 dalam Triharso 2008).

Keresahan akademis bahkan ditegaskan Effendi (2004) ketika menyampaikan Orasi Ilmiah berjudul Kontekstualisasi dan Implementasi Weltanschauung Pancasila dalam Pendidikan pada puncak peringatan Dies Natalis ke 55 Universitas Gadjah Mada. Keresahan akademis selama 40 tahun perjalanan sebuah perguruan tinggi negeri yang tak berdaya mempertahankan Pancasila sebagai nilai dasar dan jati diri bangsa berhadapan dengan Liberalisme, sebagaimana terungkapkan di akhir orasi beliau:

Pernah, hampir selama 40 tahun, nilai-nilai dasar bangsa tersebut tenggelam, tidak lagi menjiwai pemikiran dan perbuatan para warga kita. Sekarang, pada hari kelahirannya yang ke-55, perlu kita teguhkan kembali pandangan teleologis Universitas Gadjah Mada untuk menjadikan nilai-nilai dasar bangsa sebagai jiwa bagi pemikiran dan tindakan kita. Hanya dengan demikan kita warga Universitas Gadjah Mada akan mampu menjalankan misi yang diamanatkan oleh para pendiri yaitu menjadi perguruan tinggi nasional terunggul untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjadi sumber inspirasi bagi rakyat. Itulah jati diri Universitas Gadjah Mada.

Meskipun pula, di tengah orasi beliau, terdapat pemikiran yang menarik berkenaan usulan implementasi Pancasila sebagai Welthanschauung dalam kebijakan pengembangan kurikulum, yaitu sebagai berikut:

…bentuk kebijakan pengembangan kurikulum, yang di satu sisi kaya dengan muatan nilai-nilai Pancasila, dan pada sisi yang lain memiliki kemampuan untuk mengakomodasi perspektif multidisipliner atau transdisipliner, sehingga setiap mata kuliah dari berbagai program studi akan memiliki kemampuan yang kuat untuk membangun dialog diantara berbagai disiplin ilmu pengetahuan tanpa harus kehilangan fokus perhatiannya pada pengembangan disiplin ilmu pengetahuannya sendiri. Kebijakan yang dimaksud harus secara jelas didesain untuk membongkar dan mengikis monisme atau ketunggalan epistemologis, aksiologis, dan perspektif teoritis yang selama ini sangat menguasai penyelenggaraan hampir semua program studi di Indonesia. Dengan kata lain, yang harus dilakukan adalah suatu kebijakan pengembangan kurikulum bagi berbagai program studi yang membuka lebar-lebar pilihan beragam tradisi atau epistemologis keilmuan beserta implikasi pilihan-pilihan aksiologis dan perspektif teoritis yang menjadi derivasi atau turunan masing-masing.

Pemikiran Effendi (2004) sangat dipengaruhi “ruh” nasionalisme tokoh intelektual “lama” Profesor Sardjito dalam Pidato Peringatan Hari Pendidikan Nasional di Taman Siswa pada tahun 1969. Beliau dengan tegas menyatakan pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila di dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia jika Indonesia benar-benar tidak menghendaki masuknya nilai-nilai kapitalisme dan liberalisme misalnya ekonomi kapitalis di dalam bentuknya yang tidak kita kehendaki ke dalam penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia. Berikut pernyataan beliau:

“….. bila Taman Siswa membuka Fakultas Ekonomi, sejogjanja Madjelis Luhur Taman Siswa, mengadjukan pertanjaan kepada dosen-dosennja, bagaimana mengetrapkan Pantjasila dimatapeladjaran Ekonomi. Bila pertanjaan ini tidak diindahkan, mungkin dapat kedjadian kapitalistik ekonomi masuk di Taman Siswa”.

Artinya, sebenarnya yang diinginkan secara bersama seluruh warga negara Indonesia bukan hanya Pancasila sebagai simbol negara dan kebangsaan saja, tetapi lebih jauh dari itu. Pancasila apabila merujuk pada Deklarasi Surabaya di atas harus tercermin di seluruh aspek pendidikan nasional kita.

Asshiddiqie (2011) mengusulkan lebih detil, yaitu bahwa: Pancasila juga harus tercerminkan dalam kebijakan materi (kurikulum dan satuan ajar) pendidikan, dan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Pendidikan Pancasila dan UUD 1945 juga harus dilihat dan bahkan terutama sebagai proses kegiatan belajar mengajar melalui mana nilai-nilai dan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945 dipraktikkan dalam kegiatan nyata. Meski mata kuliah atau mata pelajarannya tidak ada, lanjut beliau, tetapi kegiatan belajar mengajar dilakukan dalam rangka praktik penerapan nilai-nilai luhur Pancasila dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945, maka pendidikan demikian tentu dapat lebih diandalkan untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 daripada kegiatan pendidikan yang mengandalkan kurikulum secara kuantitatif. Dengan demikian, beliau menyimpulkan bahwa nilai-nilai pendidikan Pancasila dan UUD 1945 haruslah tercermin dalam kurikulum pendidikan dan materi satuan ajar atau materi satuan acara perkuliahan, kebijakan kegiatan belajar mengajar yang mempraktikkan dan menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945. Di samping itu, nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 harus pula dicontohkan dalam teladan perilaku para guru, pengurus sekolah, dosen, pimpinan perguruan tinggi, dan semua pihak yang mempunyai kedudukan menentukan atau lebih menentukan, sehingga orang lain dapat belajar mengenai bagaimana nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945 diterapkan dalam perilaku nyata dalam kegiatan praktik.

Apakah memang Pancasila telah menjadi sumber dan nilai derivatif Pendidikan Akuntansi? Kenyataan menunjukkan hal yang berbeda, Pancasila tidak pernah hadir dalam draf Standar Pendidikan Akuntansi Indonesia (SPAI), karena standar yang dibentuk ternyata “setali tiga uang” dengan regulasi standar akuntansi internasional berbasis IFRS yang pro IFAC (International Federation of Accountant) yaitu International Education Standards (IES). Temuan Kamayanti (2012) pada saat melakukan perbandingan antara draf Standar Pendidikan Akuntansi Indonesia (SPAI) yang terakhir dirumuskan oleh IAI KAPd 15 Desember 2008 dengan IES menunjukkan bahwa telah terjadi penerjemahan sebagian dari IES ke SPAI. Tidak hanya itu, penerjemahan dipilih dari beberapa paragraf yang cenderung menggambarkan kewajiban Indonesia sebagai anggota IFAC untuk menyelaraskan dengan elemen yang tercantum pada IAESB (International Accounting Education Standard Board) semata. Sebenarnya IES juga memperbolehkan nilai lokal untuk masuk, namun justru hal ini tidak disajikan dalam draf SPAI. Hal ini menegaskan bahwa proses ‘penjajahan’ pendidikan akuntansi dari lembaga profesi internasional kepada Indonesia dilakukan secara berkesadaran dan berkemauan (willingness) oleh yang terjajah. Sekali lagi ditegaskan di sini, Pancasila tidak pernah hadir di ranah teknis dan praktik. Pancasila bahkan direduksi habis atas nama internasionalisasi akuntansi untuk melapangkan jalan liberalisme dan pasar bebas.

3. METODOLOGI PENELITIAN: SINERGI RSKS-HN dan HoLe

Metode Penelitian yang digunakan dalam artikel ini merujuk pada riset yang dilakukan Mulawarman (2010), yaitu Rukun Sentral Keilmuan Semesta ala Hidayat Nataatmadja atau disebut dengan RSKS-HN (1994). Meskipun demikian agar RSKS-HN dapat dipergunakan dalam ranah pendidikan, RSKS-HN perlu “disinergikan” dengan delapan konsep Hyperview of Learning (HoLe) dari Mulawarman (2008). Metafora “sinergi” merupakan sinergi keilmuan yang mendekatkan aspek nilai Pancasila sebagai filosofi dasar kenegaraan dengan konsep pembelajaran yang memberikan “sentuhan” aplikatif di ranah pendidikan.

3.1. Rukun Sentral Keilmuan Semesta ala Hidayat Nataatmadja (RSKS-HN)

Pemaknaan utuh Pancasila menurut Nataatmadja (1983, 30-31) seperti dijelaskan Mulawarman (2010) sebenarnya merupakan sifat dasar dari Pancasila itu sendiri. Makna Pancasila tersirat dalam keutuhannya dengan terjadinya penyatuan antara sains dan agama. Dalam Pancasila pula terdapat kesatuan yang nyata antara kepentingan obyektifitas dan subyektivitas, materialitas diri, sosial dan masyarakat sekaligus batiniah-spiritualitas diri sosial dan masyarakat yang ber-Ketuhanan. Inilah makna Pancasila, artinya ini pula makna akuntansi Pancasila, akuntansi holistik. Akuntansi holistik haruslah mendekatkan orientasi kesatuan antara yang obyektif dan subyektif, antara yang nyata dan tidak nyata, antara yang kuantitatif dan kualitatif. Akuntansi holistik ini bersesuaian dengan Pancasila yang menurut Nataatmadja (1994, 1) merupakan bentuk Keilmuan Semesta. Dapat dikatakan Keilmuan Semesta merupakan Rukun Sentral dari Ekonomi Kerakyatan versi Pancasila.

Mulawarman (2010) menjelaskan lebih lanjut bahwa Rukun Sentral Keilmuan Semesta ala Hidayat Nataatmadja menganut tiga rukun turunan. Pertama, Rukun Paritas, merupakan manifestasi dari ayat yang menyatakan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dalam pasangan-pasangan, yang berarti obyektifitas itu harus subyektif (Nataatmadja 1994, 37). Kedua, Rukun Kewargaan, bersama-sama dengan Rukun Paritas membentuk paradigma keilmuan baru dengan Rukun Iman sebagai intinya, yang menolak pendekatan individualistik dan atomistik, tetapi lebih mengutamakan kebersamaan, dan kesatuan segala sesuatu (Nataatmadja 1994, 43). Dengan demikian, Akuntansi Holistik secara operasional haruslah memiliki karakter obyektif-subyektif, material-nonmaterial, kuantitatif-kualitatif, memiliki orientasi untuk semua, pro kebersamaan, pro kerakyatan dan tidak berpihak pada satu kepentingan saja. Keseimbangan akuntansi adalah prinsip konsekuensialnya.

Akuntansi kerakyatan bagi Mulawarman (2010) haruslah utuh dan kokoh bersandar pada kepentingan jangka panjang, Jalan Tuhan. Akuntansi Kerakyatan Indonesia dalam koridor Core Datum Kerakyatan Religiusitas Asali. Konsep Ketuhanan Akuntansi merupakan ujung dari Rukun Paritas dan Rukun Kewargaan, yang disebut Nataatmadja (1994, 24-31) sebagai Rukun Ketiga, yaitu Rukun Iman. Inti Rukun Iman adalah iman terhadap Keesaan Ilahi dengan segala bimbingan dan petunjukNya. Berdasarkan Rukun Keimanan dan kepatuhan kepada Sang Pencipta itulah orientasi manusia melihat segala sesuatu tidak harus berdasarkan pada obyektivitas, tetapi juga bersanding dengan nilai subyektivitas. Obyektivitas berhubungan dengan materialitas segala sesuatu, sedangkan subyektivitas berhubungan nilai batiniah sekaligus transendensi spiritual.

3.2. Hiperview of Learning (HoLe)

Agar nilai-nilai akuntansi kerakyatan berbasis RSKS-HN dapat diterjemahkan dan menjadi nilai dalam pendidikan akuntansi, diperlukan model pembelajaran dengan penekanan “values” sebagai pusat pencerahan sekaligus emansipasi peserta didiknya. Mulawarman (2008) mengusulkan konsep pembelajaran, Hiperview of Learning (HoLe). HoLe berbeda dengan konsep pendidikan akuntansi di Amerika Serikat yang berbasis reproductive view of learnings dan menjadi rujukan utama Indonesia.

Menjadi wajar bila sistem pendidikan akuntansi yang banyak dikembangkan di Barat kemudian dalam pandangan Mulawarman (2008) lebih mengutamakan dan melihat riset akuntansi yang memiliki nilai scientific bila ber-”aroma” obyektif/kuantitiatif/statitistik/positivistik sebagai wujud pendekatan konsep reproductive view of learning. Sedangkan riset yang ber-“aroma” subyektif/kualitatif/non-statistik/non-positifistik sebagai wujud pendekatan konsep constructive view of learning dianggap kurang memadai sebagai bagian riset akuntansi yang scientific. Procedural learning dan suface approach hanya mementingkan rote memorization, menghasilkan pengetahuan terstruktur yang tidak dapat secara langsung melakukan aplikasi dalam realitas-realitas baru.

Mulawarman (2008) bahkan menengarai bahwa pengaruh reproductive view of learning memang berdampak pada penggunaan metodologi riset akuntansi yang sangat positivistik dengan pendidikan yang lebih berorientasi pada aspek ekonomi. Hal ini dapat dilihat misalnya dari riset yang dilakukan Humphrey (2005) misalnya melakukan meta-analisis arah riset dan pengembangan pendidikan akuntansi yang dominan dilakukan di berbagai negara. Atmosfer riset dan pendidikan akuntansi yang dilakukan di Amerika Serikat lebih berorientasi pada kepentingan ekonomi daripada aspek sosial, organisasi dan historis; riset lebih menekankan metodologi kuantitatif dan berbasis capital-market, sehingga para akademisi menjadi kehilangan kendali realitas. Berbeda dengan di Eropa, riset dan pengajarannya dilakukan lebih luas daripada yang dilakukan di Amerika Serikat, pendekatan pembelajaran diperluas pada reproductive maupun constructive view of learning. Perluasan ini berdampak pada pendekatan pendidikan yang tidak hanya melakukan orientasi ekonomi, tetapi melakukan orientasi kritis, dilihat dari berbagai sudut seperti sosial, lingkungan, etika, politik, ideologi dan lainnya. Sedangkan arah riset juga menggunakan baik metodologi kuantitatif maupun kualitatif.

Perkembangan di Amerika Serikat pasca Enron saat ini juga telah mengarah pada proses pendidikan dan riset yang lebih komprehensif seperti dilakukan di Eropa. Perubahan-perubahan mulai dilakukan seperti kebutuhan mengenai aturan yang lebih detil, signifikansi pengajaran etika serta apa yang dimaksud dengan akuntan profesional yang berkualitas (Mulawarman 2008).

Tetapi apakah perubahan kurikulum tersebut di atas cukup memadai? Menurut Mulawarman (2008), pola yang dilakukan sebenarnya tidak melakukan perubahan mendasar, kecuali penambahan prosentase pengajaran etika. Pola pengajaran yang dilakukan juga masih tetap menggunakan reproductive view of learning, sehingga hasil pembelajarannya hanyalah berbasis pada peningkatan pengetahuan, memorizing dan aplikasi hasil pembelajaran pada realitas-realitas yang dipaksakan. Perlu sebenarnya dilakukan penerapan konsep pembelajaran constructive view of learning atau deep approach to learning yang lebih menekankan makna dan pemahaman yang pada akhirnya mengendalikan pengetahuan yang didapatkan secara terstruktur untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah yang berkembang secara kontekstual.

Riset menunjukkan, lanjut Mulawarman (2008) bahwa mahasiswa yang pandangan pembelajarannya berpusat pada konstruksi dan pemaknaan dapat dengan mudah mengadopsi pendekatan yang lebih dalam pada pembelajarannya dan menghasilkan kualitas yang lebih tinggi daripada mereka yang memandang pembelajaran sebagai proses reproduktif (Byrne dan Flood 2004). Hasil penelitian Marton et.al (1996) dalam Byrne dan Flood (2004) menunjukkan bahwa masyarakat Barat memiliki sikap repetitif dan cenderung melakukan pembelajaran memorization. Hal ini secara umum merupakan pandangan antitesis dan oposisi dari konsep pembelajaran pemahaman (understanding). Berbeda dengan masyarakat Asia, mereka tidak mengkonsepsikan memorization dan understanding dalam posisi berlawanan tetapi melihatnya sebagai aktivitas yang sinergis (intertwined).

Dijelaskan Mulawarman (2008) bahwa pendekatan reproductive view of learning maupun constructive view of learning masih diperlukan addition treatment. Transfer ”pengetahuan” seperti deep approach to learning perlu dikreasi lebih jauh bukan hanya transfer dan pemaknaan materi saja. Karena bila didekati hanya dengan karakter material saja, maka yang terjadi adalah terbawanya ”nilai-nilai” material akuntansi dimana akuntansi dikembangkan (Byrne dan Flood 2004). Pendidikan akuntansi tidak akan dapat meningkatkan pengembangan kapasitas mahasiswa jika teknis pendidikan akuntansi tidak mempertanyakan misalnya darimana asal keuntungan atau dampak sosial maksimasi keuntungan. Mahasiswa membutuhkan tantangan diskursus bagaimana berbagai pengukuran akuntansi berdampak pada distribusi kekayaan dan implikasi moral-sosial berbagai prosedur pengukuran. Tetapi ternyata di hampir seluruh textbooks pesan-pesan ini tidak pernah muncul. Meskipun menurut penulis sendiri, di samping pesan moral-sosial konstruktif masih diperlukan pengembangan lebih jauh.

Bentuk hyper view of learning dari Mulawarman (2008) adalah pencerahan dan pembebasan dengan menyetujui perluasan akuntabilitas disamping untuk kepentingan shareholders/market juga terhadap karyawan, pemasok, masyarakat alam, dan Tuhan. Itulah akuntabilitas yang didasarkan cinta sinergis yang egoistis-altruistis dan materialistis-religius. Konsekuensi logis dari akuntabilitas yang diperluas, akan membebaskan sistem pendidikan dari hegemoni korporasi sekaligus memberikan nilai tambah bagi peserta didik/mahasiswa akuntasi. Lepasnya hegemoni korporasi akan memberikan keluasaan akuntan pendidik mendistribusikan konsep sampai dengan teknik akuntansi yang seimbang, seperti konsep dasar teoritis dan teknik akuntansi berbasis proprietary theory untuk perusahaan kecil, entity theory untuk perusahaan yang memisahkan manajemen dan pemilik/pemegang saham, atau enterprise theory yang mencakup akuntabilitas lebih luas. Lepasnya hegemoni korporasi pada gilirannya menggiring penggalian dan konstruksi dinamis konsep akuntansi bagi akademisi yang jauh lebih luas daripada yang selama ini ada dan didominasi pengembangan akuntansi berbasis entity theory.

Nilai tambah akan memberikan pemahaman lebih luas terhadap kepentingan pengambilan kebijakan akuntansi bagi para peserta didik ketika lulus. Bukan melakukan judgement yang di-kooptasi perusahaan, tetapi memiliki empati terhadap selain stockholders di dalam lingkungan intern perusahaan, seperti karyawan, buruh, manajemen misalnya. Empati juga akan muncul terhadap lingkungan eksternal perusahaan seperti pemasok, lingkungan alam dan terutama adalah akuntabilitas pribadinya kepada Tuhan. Pada gilirannya akuntan hasil pendidikan yang bebas hegemoni korporasi meningkatkan ekstensi empati seperti keinginan untuk melakukan pemberdayaan masyarakatnya dengan membuat teknik dan prosedur akuntansi yang bermanfaat bagi perusahaan mikro, kecil dan menengah, koperasi maupun perusahaan berbasis religius tanpa dibayangi reward material signifikan (Mulawarman 2008). Inilah sebenarnya substansi Pendidikan Akuntansi pro Ekonomi Kerakyatan, Akuntansi Pancasila.

Konsekuensi lainnya lanjut Mulawarman (2008) adalah pada pembelajaran yang secara normatif tidak lagi ditekankan pembelajaran mahasiswa pada konsep procedural learning dan surface approach dan juga bentuk konseptual deep approach to learning, tetapi menekankan pembelajaran kesemuanya dan sekaligus melampauinya (hyper). Pelampauan (hyper) dalam pendekatan pembelajaran berdasar enam konsepsi pembelajaran dari Van Rossum dan Schenk (1984) dan Marton et.al. (1993), perlu penambahan dua konsepsi pembelajaran, yaitu pendekatan intuitif dan spiritualitas. Delapan konsepsi pembelajaran tidak harus dilakukan secara hirarkis dan berurutan, dari atas ke bawah, tetapi disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan.

Tiga konsepsi pertama (A: The increase of knowledge; B: Memorizing; C: Acquisitions of facts, procedures, etc., which can be retained and/or used in practice) merefleksikan reproductive view of learning, sedangkan tiga konsepsi berikutnya (D: Abstraction of meaning; E: An interpretative process aimed at the understanding of reality; F: Changing as a person) merefleksikan constructive view of learning. Sedangkan dua konsep terakhir adalah proses pencerahan dengan melakukan proses pembebasan (emansipasi) yang mengasah intuisi yang berkesadaran (G) dan dilanjutkan ketundukan dan penyerahan diri secara total pada Sang Pencipta (H).

Tiga konsepsi pertama (A-C) menggali perspektif kuantitatif dalam pembelajaran, konsepsi kedua (D-F) menggali perspektif integratif yang relatif kualitatif dalam pembelajaran, dan diakhiri dengan dua konsepsi terakhir (G-H) yang menjadi titik untuk melakukan pilihan pembelajaran yang terstruktur, integral dan atau sinergis. Konsekuensinya adalah memberikan bekal bagi setiap peserta didik atau mahasiswa akuntansi untuk dapat mengembangkan gagasan, teori, konsep akuntansi yang relatif baru dengan keluasan akuntabilitas, bukan bersifat materi terbatas (stockholders dan lingkungan sosial), tetapi juga mengarah akuntabilitas lebih luas (alam dan Ilahiah).

3.3. Metode Penelitian

Penerapan HoLe untuk mendeteksi proses internalisasi RSKS-HN dilaksanakan pada mata kuliah (wajib) Etika Bisnis dan Profesi (S1 Semester V-VI), Metodologi Penelitian (S1 Semester V) Sosio Spiritualitas Akuntansi (S2) dan Riset Akuntansi Posmodern (S3) di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya (berbobot 3 sks atau 150 menit, untuk S1 14 kali tatap muka, 1 kali UTS dan 1 kali UAS; S2 dan S3 7 kali tatap muka 1 kali UTS).

Silabus dirancang dengan memasukkan tiga aspek, yaitu materi, hati nurani, serta spiritual, serta aspek materi-sosial-lingkungan. Khusus Etika Bisnis dan Profesi merupakan pengembangan dari penelitian Mulawarman dan Ludigdo (2010). Rancangan kuliah dilakukan metode: (1) Ceramah, dosen menyampaikan ide-ide pokok dari suatu topik perkuliahan; (2) Diskusi, mahasiswa bersumberkan literatur yang disiapkan dan atau pengalaman yang didapatkan berdiskusi dengan peer-nya; (3) Eksplorasi kasus, mahasiswa mengkaitkan suatu bahasan diskusi dengan kasus yang relevan yang didapatinya dalam praktik kehidupan diri, organisasi, dan sosialnya, serta yang paling penting adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila hadir di seluruh lini pembahasan; (4) Refleksi Spritual, mahasiswa melakukan doa, zikir, shalat tahajud, meditasi atau kontemplasi (sesuai keinginan mahasiswa); (5) Refleksi Emosi/Hati Nurani, dilakukan setelah mahasiswa menjalankan Refleksi Spriritual, kemudian melakukan dialog dengan diri, lingkungan sosial dan alamnya, ditulis dalam bentuk diary dan dikumpulkan setiap minggu.

Aspek penilaian dibagi menjadi tiga, (1) tugas mingguan (Review Materi Kelompok/RM) dan Refleksi Batin/Emosi-Spiritual individu (RBS); (2) Khusus Etika Bisnis dan Profesi merujuk ke model Mulawarman dan Ludigdo (2010) dilakukan Pre-test dan Post-test untuk mengetahui perubahan pemahaman apakah konten akuntansi memiliki etika dan akuntan sebagai pelaku berperilaku etis; (3) UTS dan UAS. Khusus S2 proses penilaian di samping model di atas juga dilakukan pendalaman materi berkenaan dengan daya kritis konsep akuntansi mahasiswa atas realitas sosial dalam ruang nilai-nilai Pancasila. Sedangkan khusus S3 proses penilaian di samping model atas dan penerapan daya kritis model S2 juga dilanjutkan dengan proses refleksi lanjut kemungkinan internalisasi nilai-nilai Pancasila serta munculnya “New Accounting”.

4. MENGGALI REALITAS DAN KONSTRUKSI PENDIDIKAN AKUNTANSI PANCASILA

Pendidikan akuntansi Pancasila dapat terkonstruksi melalui proses penggalian kesadaran awal peserta didik berdasarkan Rukun Paritas, yaitu realitas yang harus dipandang dalam konteks obyektifitas yang subyektif. Penggalian realitas menggunakan tahapan interelasi reproductive view of learning dan constructive view of learning. Berdasarkan hasil temuan Rukun Paritas akan dilakukan proses konstruksi melalui Rukun Kewargaan, yaitu proses penyadaran realitas sekaligus konstruksi kesatuan akuntansi dalam realitas sosial-lingkungan sekaligus spiritualitasnya, menolak pendekatan individualistik dan atomistik, tetapi lebih mengutamakan kebersamaan, dan kesatuan segala sesuatu. Konstruksi tetap menggunakan interelasi reproductive view of learning dan constructive view of learning. Tahapan akhir yaitu Rukun Iman sebagai kesadaran puncak yang sosiologis-empiris menuju Tuhan-Nya.

Kesadaran awal mahasiswa sebelum masuk pada teks dan konteks akuntansi, dibangun melalui pertanyaan sederhana apakah Indonesia kita memang telah sejahtera? Apakah kehidupan sehari-hari kita menunjukkan kebaikan seperti yang selama ini kita pahami sebagai kebaikan dunia akhirat? Penulis kemudian masuk pada substansi dasar ekonomi, yaitu aspek kesejahteraan, karena tujuan ekonomi (termasuk akuntansi) adalah kesejahteraan itu sendiri. Sambil menampilkan slide presentasi Principles of Distributive Justice dari Beauchamp dan Bowie (1983, 40), penulis menanyakan kepada mahasiswa dengan pertanyaan sederhana: “apakah saudara percaya bahwa Pancasila dasar dari konsep keadilan dan harus menjadi acuan kita dalam berekonomi? Jawabannya jelas: “Pasti Pak”.

Diskusi selanjutnya Mahasiswa diminta membuat pilihan secara tertulis mengenai distribusi kesejahteraan sesuai hati nuraninya. Berikut Principles of Distributive Justice dari Beauchamp dan Bowie (1983, 40): “Keadilan Distributif dapat terwujud apabila diberikan kepada setiap orang (1) sesuai bagian yang sama; (2) sesuai kebutuhan individualnya; (3) sesuai haknya; (4) sesuai usaha individualnya; (5) sesuai kontribusi kepada masyarakat; (6) sesuai jasanya.”

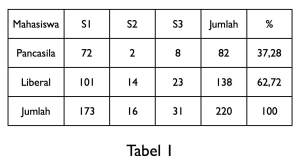

Setelah mereka menentukan pilihannya, tampil dalam presentasi berikutnya, pertanyaan: “Apakah saudara Sosialis, Pancasilais, atau Liberalis?”, dan muncul presentasi selanjutnya: “Keadilan Distributif dapat terwujud apabila diberikan kepada setiap orang (1) sesuai bagian yang sama (egalitarian); (2) sesuai kebutuhan individualnya (sosialis); (3) sesuai haknya (liberal); (4) sesuai usaha individualnya (liberal); (5) sesuai kontribusi kepada masyarakat (liberal); (6) sesuai jasanya (liberal).” Serentak semua tertegun dan tertawa. Berikut hasil dari jawaban mahasiswa:

Tabel 1 menunjukkan bahwa secara umum mayoritas mahasiswa akuntansi meskipun mengaku berideologi Pancasila, tetapi bawah sadar mereka berpikiran Liberal. Terbukti pilihan mereka cenderung mengarah pada moralitas Liberal (62,72%). Hanya 37,28% mahasiswa yang masih konsisten memiliki moralitas Pancasila. Hal ini dapat dijadikan dasar bahwa nilai-nilai Pancasila memang tidak terinternalisasi dalam konsep-konsep ekonomi dan (mungkin) akuntansi. Lebih menarik lagi bila dipisahkan antara mahasiswa S1, S2 dan S3, ternyata mahasiswa S1 masih memiliki jiwa Pancasila daripada mahasiswa S2 (12,5% Pancasila; 87,5% Liberal) dan S3 (25,81% Pancasila; 74,19% Liberal). Mengapa hal itu terjadi? Kemungkinannya, karena mahasiswa S2 yang telah menamatkan pendidikan S1 akuntansi dan telah bekerja maupun telah menginternalisasikan nilai-nilai ekonomi/akuntansi yang jelas berjiwa liberal. Mengapa mahasiswa S3 mulai meningkat keberpihakannya terhadap Pancasila? Hal ini dimungkinkan karena mahasiswa S3 mulai mempertanyakan kebenaran nilai-nilai yang mendasari Ekonomi/Akuntansi.

4.1. Rukun Paritas Pendidikan Akuntansi – Interelasi Obyektifitas yang Subyektif

Pendidikan Akuntansi Penggalian realitas antara realitas obyektif dan subyektif sebagai refleksi Rukun Paritas dilaksanakan dengan penyajian materi yang mengedepankan interelasi antara obyektifitas dan subyektifitas. Kesulitan awal adalah mengajak mahasiswa berdiskusi dalam konteks subyektif. Hal ini wajar, karena mahasiswa secara umum selalu diajak untuk berpikir obyektif sebagai bagian dari pemahaman universal bahwa berfikir akademis adalah obyektifitas. Obyektifikasi atas obyektifitas mahasiswa seperti ini memang didasari pada prinsip utama akuntansi yang secara tak sadar telah di-”tanamkan” memiliki sifat universal, bebas nilai dan dapat diterapkan di manapun. Sehingga diperlukan pemahaman ulang mahasiswa mengenalkan cara pandang baru interelasi obyektifitas-subyektifitas melalui HoLe yang dalam proses transfer pengetahuan juga mengedepankan adanya “nilai” di balik pengetahuan (interelasi konsep A-C dan D-F serta G-H secara sinambung). Artinya proses pembelajaran tidak hanya bersifat menerima konsep yang telah ada, tetapi harus dipandang secara kritis dan kemungkinan untuk melakukan perubahan jika tidak sesuai dengan realitas dan moralitas Pancasila.

Obyektifitas merupakan status sesuatu dianggap “ada” dalam konteks, nyata, tercandra, bersifat empiris dan memiliki ciri relatif. Obyektifitas dengan demikian muncul dalam pikiran karena “ada” itu sendiri dipersepsi secara subyektif oleh panca indera dan ranah kebenaran nurani hasil obyektifikasi. Tidak mungkin sebuah “ada” muncul dalam situasi tidak dipersepsi secara subyektif terlebih dahulu. “Ada” yang obyektif di sini adalah hasil persepsian subyektifitas yang merunut pada “status” subyektifitas kepercayaan atas sifat obyektif. Inilah yang disebut oleh Nataatmadja (1983) sebagai realitas berpasangan. Artinya, ketika misalnya seseorang memandang realitas akuntansi secara obyektif dari konsepsi dan nilai subyektif akuntansi berbasis pada kerangka utama agency theory (hubungan prinsipal dan agen sebagai konsekuensi munculnya akuntabilitas penyampaian informasi) menggunakan entity theory, maka aktivitas meng-”ada”-nya akuntansi yang benar itu ketika secara obyektif agen mendesain dan menyampaikan pertanggungjawaban laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi (representasi konsep accounting income) sebagai bagian laporan keuangan kepada prinsipal. Pertanyaan lanjutannya adalah mengapa harus mementingkan income? Karena tujuan obyektifitas laporan laba rugi kemudian akan dijustifikasi secara subyektif dari kacamata agen dan prinsipal dengan mengedepankan orientasi kepentingan subyektif yang oportunis (opportunism) dan mementingkan diri sendiri (self-interest). Subyektifitas dibangun berdasar pada konsep ekonomi Liberal atau kapitalisme, terutama berkenaan salah satu prinsip, yaitu maksimasi keuntungan atau disebut Shaw (1996; 129) sebagai profit motive.

Proses yang sama juga dilakukan dengan meletakkan lima sila Pancasila sebagai nilai (subyektifitas), untuk memahami apakah benar obyektifitas laporan keuangannya tetap berbasis entity theory dan mengedepankan income sebagai refleksi kepentingan profit motive? Berikut gambar 1 mengenai obyektifikasi atas subyektifitas akuntansi untuk diskusi di kelas:

Berdasarkan gambar tersebut, mahasiswa diajak berdiskusi obyektifitas yang muncul dari laporan laba rugi dan subyektifitas (nilai) yang mendasarinya (neoliberal). Penjelasan/diskusi terbalik diberikan kepada mahasiswa ketika nilai yang mendasari prinsip ekonomi adalah Pancasila, apakah kemudian bentuk obyektifitasnya juga berbentuk laporan laba rugi? Siapa yang didahulukan misalnya, Tuhan, diri, perusahaan, manajemen, karyawan, pemegang saham, sosial, atau lingkungan? Siapa yang berhak atas income? Atau memang accounting income benar sebagai tujuan utama, awal, proses hingga akhir? Ataukah kita tidak perlu melihat income sebagai bentuk accounting income? Atau kita perlu melihat representasi income lain seperti konsep value added income yang menekankan pada aspek distribusi bukannya income yang merupakan hasil matematika penandingan (matching) antara revenue minus expense? Atau bahkan lebih dari itu? Jawaban mahasiswa S1, S2 dan S3 hampir sama, terjadinya diskrepansi (kesenjangan) antara konsep dan praktik. Baik mahasiswa S1, S2 dan S3 memahami kebenaran normatif Pancasila. Tetapi masing-masing jenjang memiliki argumentasi yang berbeda-beda.

Bagi mahasiswa S1, Pancasila adalah kebenaran ideologis yang harus dijadikan dasar akuntansi, meskipun mereka kesulitan untuk memberi justifikasi akuntansi yang seperti apa. Argumentasi menarik kesadaran Pancasila dalam akuntansi dapat dilakukan mahasiswa S1 setelah diskusi kelompok, terlihat pada Gambar 2 berikut:

Salah satu kelompok mahasiswa S1 di atas mencoba menggambarkan berdasarkan alur konseptual bagaimana pandangan ideologis (kotak pertama atas), berpengaruh terhadap sistem politik (kotak kedua). Sistem politik berpengaruh pada Sistem Ekonomi (kotak ketiga), dan Sistem Ekonomi berpengaruh terhadap Sistem Bisnis (kotak keempat). Berdasarkan sistem bisnis itulah kemudian sistem akuntansi (kotak kelima) dijalankan. Artinya, pandangan ideologis, apakah itu Pancasila atau Liberal, pasti akan membawa nilai, budaya, dan konsepsi terhadap sistem politik, ekonomi, bisnis dan akuntansi.

Mahasiswa S2 pendapatnya beragam, bagi yang sudah bekerja di entitas bisnis (baik swasta maupun BUMN) jawabannya cenderung oportunis dan memilih aman, sedang akademisi langsung memberi argumentasi akuntansinya yang harus didesain ulang sesuai kepentingan Pancasila. Tetapi ketika diskusi berlanjut mereka tidak dapat memberikan jawaban konstruktif.

Mahasiswa S3 jawabannya lebih menarik, rata-rata mereka memahami terdapat inkonsistensi alur konseptual akuntansi. Meskipun demikian, alternatif yang ditawarkan beragam. Mahasiswa yang cenderung “terkooptasi” pada obyektifitas dan kekuatan akuntansi sebagai jalan satu-satunya bagi perusahaan, menjawab bahwa perkembangan akuntansi makin emphatic, dengan adanya CSR, 3P atau Corporate Governance. Hal yang lebih “jujur” disampaikan mahasiswa S1 yang “merasa” terkooptasi liberalisme tetapi tetap menginginkan Pancasila sebagai “simbol” manusia Indonesia:

Menurut saya (Bimanda): apa yang telah dijelaskan tentang apa itu Pancasila memang benar dan saya menyetujuinya. Bagaimana kelima sila tersebut menjadi sebuah acuan dalam keseharian. Namun, untuk menjadi Liberal bukanlah sepenuhnya salah, hanya saja terdapat sebuah batas dimana batas ini berasal dari kelima sila di Pancasila. Liberal di sini sebagai sifat yang tidak menyerah, berjuang dan bekerja keras namun tujuannya lebih diutamakan kepada Pancasila. Dengan mempertimbangkan konsep IKHLAS.

Sedangkan mahasiswa yang memiliki daya kritis menganggap akuntansi telah salah jalan, sehingga diperlukan adanya perubahan asumsi dasar serta nilai-nilainya, yaitu Neoliberalisme, konsekuensinya adalah perlu bentuk laporan pengganti.

4.2. Rukun Iman-Kewargaan: Keseimbangan Diri-Sosial-Lingkungan-Spiritual

Pemahaman lanjut diarahkan pada implementasi kemungkinan Pancasila sebagai nilai-nilai Akuntansi, secara teknis bila dihadapapkan pada masalah kontekstual sosial, lingkungan, dan spiritualitas diri. Pada kelas S1 mahasiswa diberikan kasus bisnis dan akuntansi pada saat dihadapkan dengan masalah sosial dan lingkungan, dengan studi kasus sosial-lingkungan seperti Mesuji di Lampung-Sumsel dan Newmont di Minahasa, serta penyegelan SPBU milik perusahaan asing saat demonstrasi mahasiswa, padahal di sisi lain Indonesia telah memiliki regulasi sosial-lingkungan di daerah seperti Ijin HO dan Amdal, maupun regulasi nasional seperti UU PT, Sektoral (Migas, Pertambangan, Kehutanan, dan lainnya) serta aspek CSR maupun GCG. Minggu sebelumnya mahasiswa diajak menonton film Pelican Brief di kelas. Film ini bercerita tentang mahasiswa hukum yang menemukan adanya konspirasi negara dan perusahaan minyak atas dampak sosial-lingkungan akibat keserakahan ekonomi dan penipuan pencatatan laporan keuangan perusahaan. Setelah menonton film dan mendiskusikan di kelas secara berkelompok mengenai kasus Mesuji, Newmont, penyegelan SPBU asing saat demo BBM, mahasiswa diminta untuk menuliskan pendapat pribadi bagaimana akuntansi bila dihadapkan dengan Pancasila sekaligus pendapat kelompoknya. Secara umum mahasiswa berpendapat bahwa perlu adanya penilaian ulang terhadap akuntansi yang selama ini masih berpotensi “greedy” dan tidak mementingkan aspek sosial-lingkungan. Pancasila harus menjadi dasar bagaimana akuntansi dan akuntan dijalankan. Tetapi yang menarik adalah, banyak mahasiswa yang mulai membuat usulan bahwa aspek religi dan spiritual harus menjadi dasar pijakan akuntansi, bukan hanya Pancasila, tetapi nilai-nilai Syariah misalnya berpotensi untuk menyelesaikan masalah akuntansi (hasil diskusi mahasiswa pada pertemuan minggu ke enam).

Khusus Mahasiswa S3, diskusi lebih masuk pada aspek konseptual akuntansi, salah satunya yaitu konsep measurement Fair Value yang dijadikan dasar pijakan IFRS. Apakah Fair Value memang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan memberikan pembelaan terhadap Ekonomi Kerakyatan? Misalnya, ketika Fair Value digunakan sebagai dasar pengukuran aktivitas pertanian dan biological asset dalam IAS (International Accounting Standards) 41 (untuk sektor swasta) dan IPSAS (International Public Sector Accounting Standards) 27 (untuk sektor publik) yang akan diadopsi di Indonesia. IAS 41 (dan mirip pula dengan IPSAS 27) menyatakan bahwa Produk pertanian harus diukur menggunakan nilai wajar (nilai wajar) dikurangi estimasi cost to sell pada saat panen. Nilai wajar di sini berhubungan dengan penilaian harga pasar di mana produk pertanian dinilai berdasarkan harga jual pasar dan bukan berdasar biaya-biaya implisit yang mendukung terjadinya produk. Kata kuncinya adalah harga pasar, sebagai salah satu kebijakan Consensus Washington (Mulawarman 2012).

Diskusi mahasiswa kemudian berkembang pada konsekuensi penetapan harga pasar saat diberlakukan dan ketika petani lokal tidak dapat memenuhi kualifikasi produknya, maka produk impor masuk, sehingga jelas siapa yang akan memenangkan pertarungan pasar, bukan petani, tetapi Multi National Company’s. Sehingga wajar muncul pertanyaan apakah Fair Value menjamin pemihakan akuntansi terhadap petani atau hanya pada sifat pemenuhan kebutuhan masyarakat dan aspek ekonomi APBN? Apakah ini tidak berseberangan dengan sila Pancasila kedua dan kelima? Bagi mahasiswa S3 yang masih “gamang” dan “ambigu” malah menanyakan di forum:

“terus bagaimana merubahnya Pak?”, dan dijawab penulis serta mahasiswa lain: “ya ini gunanya kita diskusi kuliah akuntansi posmodern, untuk membentuk new accounting.”

Tetapi ada komentar tertulis mahasiswa S3 yang menarik:

Segala sesuatu yang hidup adalah sandiwara, kepalsuan, imitasi dan relatif. Semuanya adalah permainan dan main-main. Yang tidak permainan adalah yang absolut yaitu Allah. Oleh karena itu untuk bertemu dengan yang asli secara hakikat, kosong imitatif adalah ketika kita kosong dan yang ada hanya Allah. Akuntansi sebagai konstruksi dari sosial, bagian dari kehidupan maka akuntansi adalah bagian dari kepalsuan itu sendiri. Angka-angka akuntansi adalah kepalsuan karena merepresentasikan kepalsuan itu sendiri. Oleh karena itu untuk menemui akuntansi yang asli adalah akuntansi yang kita temukan dalam kekosongan. Kekosongan bersama Allah.

Ya, New Accounting perlu didesain bukan dalam kegamangan, tetapi perlu dilakukan secara konsisten mulai dari landasan nilai sampai bentuk aplikasinya, dan nilai yang paling mendasari dari Pancasila bukan kepentingan manusia (sila kedua), kepentingan masyarakat (sila ketiga dan empat) dan keadilan sosial (sila kelima). Realitas manusia, masyarakat dan keadilan ketika hanya bersifat sosial-empiris, yang muncul kemudian adalah kepentingan di antara mereka sendiri. Maka sila pertama, Pancasila, yaitu realitas Ketuhanan, adalah puncak keimanan yang tidak dapat ditawar dalam kontek ekonomi dan akuntansi yang pro kerakyatan. Karena tanpa Tuhan, tanpa Allah maka sesuatu dianggap palsu, imitasi dan relatif. Itulah Akuntansi Pancasila yang asali, Akuntansi Berketuhanan.

Berdasar pada holisme Pancasila pula, seperti ditegaskan Mulawarman (2010), bahwa ketika kita mendeteksi akuntansi sebagai bagian dari ekonomi yang merujuk pada UUD 1945, maka Pasal 33 UUD 1945 tidak dapat dibaca hanya sebagai salah satu penggalan kepentingan ekonomi masyarakat Indonesia. Kemakmuran ekonomi masyarakat bukan hanya perwujudan pasal 33 UUD 1945. Pasal 33 hanyalah salah satu bagian dari seluruh kehendak rakyat Indonesia yang holistik yaitu menginginkan kesejahteraan sosial, ekonomi, politik, budaya, lahir dan batin, serta mewujudkan harkat martabat manusia berke-Tuhan-an. Artinya, apabila akuntansi kita perlu keluar dari Materialisme Ekonomi versi Amerika juga seharusnya tidak serta merta menyetujui antitesisnya seperti Marxisme, atau yang lebih “soft” misalnya gerakan Materialisme Sosialis maupun Sosialisme Baru. Menjadi benarlah pesan HOS Tjokroaminoto, Sang Raja Tanpa Mahkota, Guru Para Pendiri Bangsa, “keluar dari kapitalisme menuju sosialisme tidaklah berguna, karena keduanya masih menuhankan benda. Ekonomi yang benar adalah ekonomi untuk rakyat, berorientasi kebersamaan, bermoral, memiliki tanggung jawab sosial dan paling penting tanggungjawab pada Tuhan.” Jadi akuntansi kita, akuntansi yang benar untuk rakyat, berorientasi kebersamaan, bermoral, memiliki tanggung jawab sosial dan berujung tanggungjawab Ketuhanan. Tetapi, religiusitas akuntansi kerakyatan bukanlah religiusitas gaya spiritual company yang menggunakan spiritualitas sebagai “driver” kepentingan keuntungan ekonomi atau apapunlah.

5. CATATAN AKHIR

Pembahasan mengenai Akuntansi antara Neoliberalisme dan Pancasila telah jelas bukan hanya sebagai nilai normatif tetapi juga harus dapat menjadi konsep dan turunan aplikatif akuntansi untuk kepentingan nasional, kemandirian serta kekuatan pendukung ekonomi kerakyatan. Ketika akuntansi hanya dijadikan dasar normatif dan kemudian aplikasi kompetensinya mengarah pada akuntansi pro Neoliberalisme, maka hal inilah yang disebut dengan diskrepansi konsep pembelajaran. Yaitu akuntansi telah membuka jurang kesenjangan yang makin lebar antara Pancasila sebagai ideologi, nilai dan dasar ekonomi kerakyatan, ekonomi nasional, dengan kompetensi serta pengajaran praktik akuntansi berbasis Neoliberalisme di perguruan tinggi.

Penulis meyakini bahwa Pancasila bukan hanya dijadikan dasar etika akuntan (Ludigdo dan Kamayanti 2012) saja, tetapi Pancasila harus menjadi dasar rekonstruksi dan bahkan dekonstruksi ilmu dan praktik akuntansi di Perguruan Tinggi. Menjadi terang benderanglah kemudian, kepentingan Pancasila di samping sebagai nilai moral pembentukan karakter akuntan sekaligus penilaian kritis atas konsep, teori dan praktik Akuntansi di Perguruan Tinggi, baik di level S1, S2 dan S3. Untuk menjembatani kesulitan kompetensi dan perombakan menyeluruh, penulis menyarankan adanya Mata Kuliah baru yang disebut Akuntansi Keindonesiaan di level S1. Mata Kuliah ini dapat menjadi dasar kritis dan pemahaman mahasiswa S1 setelah menempuh perkuliahan sampai semester lima atau enam, terutama ketika telah mendapat dan atau bersamaan dengan mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi serta Teori Akuntansi (sebagai bahan rujukan Jurusan Ilmu Ekonomi juga memiliki mata kuliah Perekonomian Indonesia).

Di samping itu pula sejak semester satu mahasiswa tidak hanya dikenalkan dengan Mata Kuliah Pancasila secara terpisah, tetapi nilai-nilai Pancasila harus ditransfer di seluruh materi kuliah sebagai penjaga moralitas dan karakter sekaligus penilai keabsahan konseptual keilmuan akuntansi sejak awal. Memang disadari hal ini sangat sulit diterapkan, terutama bagi dosen pengampu, sehingga diperlukan pemahaman khusus (dapat melalui lokakarya kurikulum maupun pelatihan dosen) berkenaan masuknya aspek sosio-spiritualitas dalam aspek pembelajaran dengan memasukan nilai kecerdasan akal, nurani dan spiritual (lihat misal riset dan model pembelajaran Triyuwono 2010; Mulawarman 2008; Kamayanti dan Mulawarman 2009; Kamayanti 2012; Mulawarman dan Ludigdo 2010 dan lainnya).

Konsekuensi lanjutannya adalah pada Standar Pendidikan Akuntansi Indonesia (SPAI) yang akan menjadi dasar pijakan pembentukan kurikulum, bahan ajar, standar kompetensi, kompetensi dasar, outcome peserta didik serta kriteria dosen dari Pendidikan Akuntansi nasional ke depan. Apabila memang International Education Standards (IES) masih memiliki ruang untuk masuknya nilai-nilai nasionalisme dan ekonomi kerakyatan serta Pancasila, maupun keseimbangan nilai materi-sosial-lingkungan serta keseimbangan kecerdasan akal-nurani-spiritual, mengapa tidak SPAI didesain sesuai kepentingan nasional tanpa meninggalkan interaksi global? Apabila IES tidak dapat dijadikan dasar, ya sekalian saja ditolak dan SPAI harus berani melakukan perubahan mendasar, yaitu SPAI pro rakyat, pro Pancasila dan bukannya SPAI ala Komprador. Mengapa Indonesia sebagai negara besar hanya bisa menjadi the follower dan tidak dapat sebagai the trend setter? Jawabannya hanya kemauan dan nasionalisme sebagai bangsa besar berjiwa besar, bukannya bangsa besar berpasar besar :).

Akhirnya, pertanyaan “nakal” dapat pula disampaikan di sini, ketika mahasiswa dalam proses diskusi di atas memang tidak melihat Pancasila sebagai solusi, misalnyapun berkembang ke arah yang lebih maju, kembali kepada agama-agama sebagai basis dasar berekonomi, maka apakah Pancasila harus dikaburkan kembali, bersama dengan Neoliberalisme yang pasti harus direduksi dan disesuaikan agar tidak sebaliknya mereduksi nilai keagamaan bahkan lokalitas maupun kebangsaan kita? Apakah memang benar bahwa Pancasila sebenarnya telah memiliki nilai Ketuhanan yang mengakomodasi religiusitas dan spiritualitas di Indonesia, dan dengan demikian maka melalui Pancasila dapat didesain Akuntansi Bernilai Ketuhanan ala Indonesia? Inilah mungkin yang perlu dikembangkan dengan munculnya mata kuliah baru di jurusan akuntansi, Akuntansi Indonesia. Lalu seperti apa? Mari kita renungkan lebih jauh dan semoga ini bukan karya yang mandeg untuk menggali nilai-nilai luhur bangsa ini, yaitu membangun Akuntansi ala Indonesia ke depan. Wallahua’alam…. Billahittaufiq wal hidayah... Hanya orang yang tercerahkan yang dapat mengambil hikmah kerakyatan bangsa dan religiusitas diri… Merdeka…

Kebaya merah kau kenakan

Anggun walau Nampak kusam

Kerudung putih terurai

Ujung yang koyak tak kurangi cintaku

Wajahmu seperti menyimpan duka

Padahal kursimu dilapisi beludru

Ada apakah? Ibu…

Ceritalah seperti dulu

Duka suka yang terasa

Percaya pada anakmu

Tak terfikir tuk tinggalkan dirimu

Ibuku… darahku… tanah airku

Tak rela kulihat kau seperti itu

Ada apakah? Ibu…

(Lirik Lagu Kebaya Merah; Swami II 1991)

DAFTAR PUSTAKA

American Accounting Association. 1986. Future Accounting Education: Preparing for the Expanding Profession. Issues in Accounting Education Vol. 1(1), 168-195.

Albert, S. and R. Sack. 2000. Accounting Education: Charting the Course through a Perilous Future, Accounting Education Series, Vol. 16. August

Arthur Andersen & Co., Arthur Young, Coopers & Lybrand, Deloitte Haskins & Sells, Ernst & Whinney, Peat Marwick Main & Co., Price Waterhouse and Touche Ross.1989. Perspectives on Education: Capabilities for success in the accounting profession. Managing Partners of the Big Eight Accounting firms: New York.

Amernic, J. dan R. Craig. 2004. Reform of Accounting Education in the Post-Enron Era: Moving Accounting “Out of the Shadows”. ABACUS. Vol. 40. No. 3. pp 342-378.

Asshiddiqie, J. 2011. Membudayakan Nilai-nilai Pancasila dan Kaedah-kaedah Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Prosiding Kongres Pancasila III, diselenggarakan atas kerjasama Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan Universitas Airlangga, di Surabaya, 1 Juni, 2011.

Beauchamp TL, and NE. Bowie. 1983. Ethical Theory and Business. 2nd Edition. Prentice Hall.

Byrne, M. and B. Flood. 2004. Exploring the Conceptions of Learning of Accounting Students. Accounting Education. Vol. 13 (Supplement 1) pp 25-37.

Carr, S. & Mathews, M.R. 2004, Accounting curriculum change and iterative programme development: A case study. Accounting Education, Vol. 13 (Supp. 1), pp.91-116.

Effendi, S. 2004. Kontekstualisasi dan Implementasi Weltanschauung Pancasila dalam Pendidikan. Orasi Ilmiah. Dies Natalis ke 55 Universitas Gadjah Mada. 20 Desember.

Hines, RD.1989. Financial accounting: in communicating reality, we construct reality, Accounting, Organizations and Society. Vol 13, Issue 3

Humphrey, C. 2005. In the aftermath of crisis: Reflections on the principles, values and significance of academic inquiry in accounting’: Introduction. European Accounting Review 14(2): 341–351.

Kamayanti, A. dan A. D. Mulawarman. 2009. Implementation of Refined Hyperview of Learning (rHOL) on Management Accounting Learning Process (An Extended Ethnograpic Study). The Indonesian Journal of Accounting Research. Vol. 12 No. 3. September. 249-265.

Kamayanti, A. 2012. Liberating Accounting Education through Beauty and Beyond. Lambert Publishing. Germany.

Ludigdo, U. dan A. Kamayanti. 2012. Pancasila as Accountant Ethics Imperialism Liberator. Proceeding at the Global Accounting, Finance, and Economics Conference, Melbourne. 20-21 February.

Mayper, Alan G., RJ. Pavur, BD Merino, and W. Hoops. 2005. The Impact of Accounting Education on Ethical Values: An Institutional Perspective. Accounting and the Public Interest. Vol. 5. pp 32-55.

Morgan, G. 1988. Accounting as Reality Construction: Toward a New Epistemology for Accounting Practice. Accounting, Organization and Society, 13:5, pp.477-485.

Mulawarman, A. D. 2006. Menyibak Akuntansi Syari’ah: Rekonstruksi Teknologi Akuntansi Syari’ah dari Wacana ke Aksi. Penerbit Kreasi Wacana Jogjakarta.

Mulawarman, A. D. 2008. Pendidikan Akuntansi Berbasis Cinta: Lepas dari Hegemoni Korporasi Menuju Pendidikan yang Memberdayakan dan Konsepsi Pembelajaran yang Melampaui. EKUITAS. Jurnal Ekonomi dan Keuangan. Vol. 12 No. 2 Juni. 142-158.

Mulawarman, A. D. 2010. On Holistic Wisdom Coredatum Accounting: Shifting from Accounting Income to Value Added Accounting. Proceeding at the Third International Accounting Conference. Accounting Department FE-UI, October 27-28.

Mulawarman, A. D. 2012. Accounting in the Madness Vortex of Neoliberal IFRS-IPSAS: A Criticism of IAS 41 and IPSAS 27 on Agriculture. (Forthcoming). International Conference of Critical Accounting (ICCA), New York. April 26-27.

Mulawarman, A. D dan U. Ludigdo. 2010. Metamorfosis Kesadaran Etis Holistik Mahasiswa Akuntansi: Implementasi Pembelajaran Etika Bisnis dan Profesi Berbasis Integrasi IESQ. Jurnal Akuntansi Multiparadigma. Vol. 1 No 3. Desember. hal. 421-436.

Nataatmadja, H. 1994. Krisis Manusia Modern. Penerbit Al Ikhlas Surabaya.

Shaw, W.H. 1996. Business Ethics. 2nd Edition. Wadsworth Publishing Company.

Triharso, A. 2008. Pembangunan Ideologi, Pendidikan Pancasila dan Masyarakat Gotong-royong. Jurnal Pelangi Ilmu. Vol. 2 No. 1.

Triyuwono, I. 2010. “Mata Ketiga”: Se Laen, Sang Pembebas Sistem Pendidikan Tinggi Indonesia. Jurnal Akuntansi Multiparadigma. Vol. 1 No. 1 April.

Truan, F. and H. Hughes. 2003. Tradition or Enlightenment: Philosophical Choice in Accounting Academia. Journal of Accounting Education. Vol. 17 pp 23-34.

Van Rossum, E. J. dan S. M. Schenk. 1984. The relationship between learning conception, study strategy and learning outcome. British Journal of Educational Psychology, 54(1), 73-85.

This is really interesting, You are a very skilled blogger.

I’ve joined your feed and look forward to seeking more of your fantastic post. Also, I have shared your site in my social networks!

Berjuang terus pak 🙂

iya pak berjuang terus, semangat

https://polldaddy.com/js/rating/rating.jsTerima kasih sharingnya. Tulisan anda bisa menambah wawasan saya dalam pendidikan akuntansi.